城镇雨洪排口,虽然不是传统意义上的排“污”口,但是其背后管网错接混接、雨污混流等问题往往错综复杂,常常会出现雨污混排、汛期溢流等突出问题,是水环境质量改善的痛点难点所在。

如何发现城镇雨洪排口背后的问题?如何推动问题整改解决?如何实现长效监管?一系列城镇雨洪排口排查整治过程中的关键问题亟待解决。

是重点,也是难点

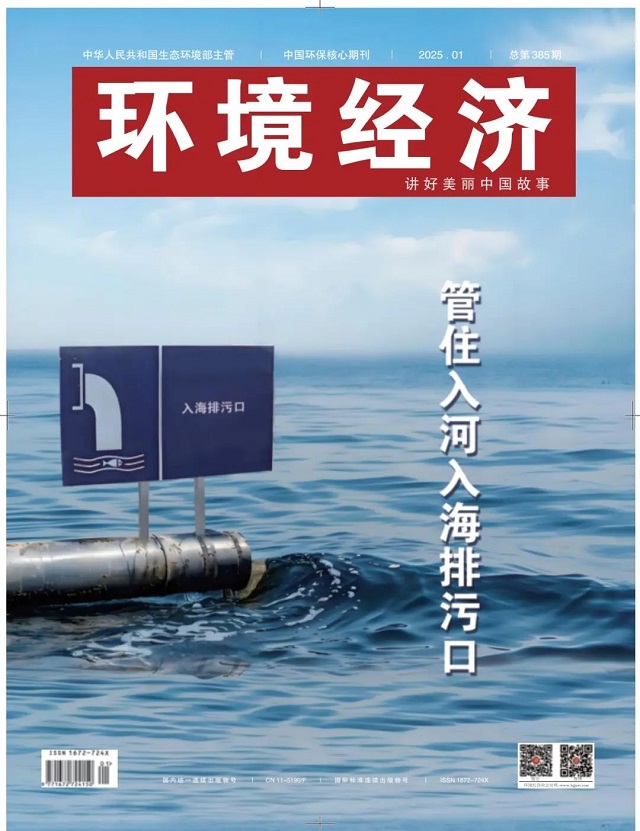

近期生态环境部发布的《入河排污口监督管理办法》(以下简称《管理办法》),按照其责任主体所属行业以及排放特征,将入河排污口分为工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口四种类型。

在设置管理章节,《管理办法》第十一条明确,设置工矿企业排污口、工业以及其他各类园区污水处理厂排污口和城镇污水处理厂排污口,应当按照本办法的规定,报有审批权的流域生态环境监督管理机构或者地方生态环境主管部门审批。

记者注意到,工矿企业雨洪排口、工业以及其他各类园区污水处理厂雨洪排口,是未纳入审批的。

从全国范围来看,城镇雨洪排口量大面广。生态环境部关于《管理办法》的系列解读显示,城镇雨洪排口在长江入河排污口的占比超过50%;在太湖流域,截至2024年11月,仅浙江省就排查出城镇雨洪排口7683个,占比超过全省排查出排污口的60%,溯源检测显示,其中部分排口化学需氧量、氨氮等指标较高。

“责任主体不明、监管不到位等问题一直是此类排口管理的堵点。”生态环境部环境规划院研究员叶维丽告诉《环境经济》,城镇雨洪排口管网上达小区、下入江河,交错纵横,情况复杂多样,一些地方的管网存在平时存蓄污水、汛期借雨排污的情形,其整治是入河排污口分类整治工作的重点,也是难点。

对此,《管理办法》要求入河排污口应当明确责任主体,责任主体负责源头治理以及入河排污口的设置申请或者登记、整治、规范化建设、维护管理等。同时,对如何确定责任主体做出了具体规定。

此外,《管理办法》还厘清了相关各方在入河排污口监督管理方面的责任,为构建分工明确、责权清晰的入河排污口管理体系提供了制度保障。

各地探索实施截污控源整治

如何破解城镇雨洪排口晴天排放污水、汛期借雨排放污水的两大难题?各地不断出实招,实施截污控源整治,切实削减入河湖污染负荷,推动水生态环境质量持续改善。

在广东省,深圳市创新雨洪排口分类管理模式,精准识别需开展后续整治的城镇雨洪排口。全市针对城镇雨洪排口开展专项巡查,若巡查发现雨洪排口有水,则进行现场水质快检,将水质为劣Ⅴ类的纳入问题排口清单。同时,组建人工巡查队伍,对全市所有雨洪排口尤其是问题雨洪排口开展常态化巡查。发现问题雨洪排口及时推送至相关工作群和责任单位,责任单位针对推送的问题雨洪排口开展精准溯源,逐一明确责任主体。

汕头市汛期排污口监管采取污水不入河的措施,及时整改管网破损、错接漏接、雨污混流等关键问题,并推进污水干支管、雨污分流管网补缺建设,确保城镇雨洪排口晴天不排水;同时降低污水管网水位,提升污水处理厂处理负荷,腾出足够容量容纳初雨污水,杜绝出现污水溢流口。

山东省结合“两个清零、一个提标”行动,将入河排污口排查整治与雨污分流改造、城市污水处理厂提标改造工作有机结合,整体提升城镇雨洪排口整治成效。

江苏省连云港市将入河排污口排查整治与雨污分流改造等工作有机结合,西盐大浦河沿岸新建雨污分流管网136公里、检修管网470公里、老旧小区雨污分流改造216个,整体提升城镇雨洪排口整治成效。

全要素管控对症下药

城镇雨洪排口污水溢流、渗漏、偷排等问题,导致的污染最终体现在水里。对此,叶维丽建议:“在实践中,城镇雨洪排口整治既要注重当下整改,也要着眼长远预防,要根据雨洪排口的出水水质、管网勘察、周边环境等因素,综合考虑短期过渡和长期目标,因地制宜、靶向施策。”

叶维丽表示,可充分利用人工巡查和无人机、无人船等科技手段相结合的方式,开展入河排污口排查整治工作,保障“应查尽查”。

雨洪排口间歇排水问题是入河排污口监管难啃的“硬骨头”,人工巡查可能无法实时捕捉这些问题排口的排水情况,从而导致无法及时开展溯源分析、查清污水来源。对此叶维丽认为,可利用高清摄像头、监测微站等,打造地区水环境巡查实时可视化的监控体系,实现水体及入河排污口实时性、可视化、全天候监控,排口出现问题智能实时预警,并在排口排水时及时启动监测溯源工作,确保不遗漏任何一个排污口,还极大提升了工作效率。

此外,要强化监督作用。叶维丽认为,各级生态环境主管部门应当建立健全公众监督举报机制,鼓励社会公众、新闻媒体对入河排污口排污情况等进行监督。公民、法人和其他组织发现有违反规定行为的,有权向生态环境主管部门举报。

“总之,城镇雨洪排口要坚持全要素管控,在追根溯源、查清病因、对症下药、截污治污上下功夫。”叶维丽表示,唯有如此,才能守牢污染物进入水体的最后一道“闸”。

来源:环境经济